C’était un de ces dimanches pluvieux où l’on peine à s’extraire du lit, et où l’on écoute distraitement la radio en attendant de prendre le courage de faire les quelques pas qui nous séparent de la douche. L’émission diffusée concernait le jardinage, et un professionnel répondait patiemment à une auditrice qui cherchait à se débarrasser d’insectes nuisibles (ou considérés comme tels) dans son carré de jardin. Sa question portait sur les produits pesticides à utiliser; mais la réponse du professionnel ne fut pas celle qu’elle attendait, car celui-ci lui conseilla de placer un nichoir à mésanges dans un coin de son jardin.

J’ai depuis repensé à cette réponse, et elle me semble très judicieuse. En effet, un couple de mésanges détruit jusqu’à 500 chenilles ou larves d’insectes par jour en période de reproduction, environ 300 en période normale. Tout ceci sans polluer le sol, gratuitement, et en respectant les insectes « utiles » comme les abeilles et autres pollinisateurs. On peut donc légitimement se poser la question : pourquoi utiliser encore des pesticides ?

Il est vrai que la mésange a aussi quelques exigences. Elle n’aime pas trop se déplacer en terrain découvert, car elle a des prédateurs, comme l’autour des palombes par exemple, qui n’en feraient qu’une bouchée. Et puis, il y a la fatigue qu’engendreraient des va-et-vient trop longs pour nourrir les oisillons. Elle tend donc à restreindre son terrain de chasse à un espace grossièrement circulaire autour de son nichoir. Elle aime aussi à ce que son nichoir soit situé dans un bocage, ou un fourré, à l’abri du soleil ou des grosses intempéries; et bien sûr, qu’il soit difficile d’accès aux chats, fouines ou autres prédateurs. Mais hormis ces conditions somme toutes assez compréhensibles, elle s’avère être un redoutable régulateur de la population d’insectes dans le périmètre qu’elle couvre autour de son nichoir. Ceci m’a amené, au cours d’une réflexion oisive, à formuler l’énoncé du théorème de la mésange, Tout espace circulaire d’un rayon R donné situé autour d’un nichoir de mésanges est protégé des insectes nuisibles et ne nécessite donc pas d’ajout de pesticides. Selon ce théorème, il suffirait donc de placer des nichoirs à mésange de manière judicieuse pour protéger efficacement et gratuitement un champ de dimension arbitraire. Corollairement, un endroit situé en dehors de ces espaces protégés nécessiterait l’emploi de pesticides.

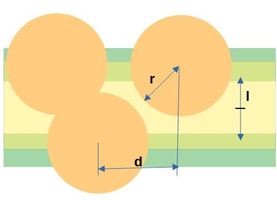

Sur le croquis ci-dessus, on a représenté en jaune un champ et trois nichoirs à mésange disposés arbitrairement sur les abords du champ; les zones orange représentent les zones protégées par la mésange et les zones vertes des zones de bocages, haies ou taillis donnant la protection nécessaire aux nichoirs. Si r est le rayon d’action de la mésange, alors un calcul simple nous indique que le champ ne doit pas avoir une largeur de plus de 1.5*r, et il faut disposer les nichoirs alternativement de chaque côté du champ à une distance d approximative de 0.7*r. Ainsi, selon le théorème de la mésange, le champ est protégé des insectes indésirables, sans utilisation de pesticides.

Mais dans la réalité, beaucoup d’agriculteurs ont privilégié la vision de l’industrie agro mécanique, qui propose des machines de plus en plus volumineuses, qui s’accommodent mal de champs aux dimensions restreintes : les haies ne sont pas souhaitables, et il faut donc, selon le corollaire du théorème de la mésange, protéger les récoltes par des moyens phytosanitaires, des pesticides. L’usage de pesticides éliminera les insectes, mais éloignera aussi les mésanges, puisqu’elles ne trouvent plus de nourriture, ce qui ne constitue pas un cercle vertueux. De plus, ces machines et ces produits coûtent beaucoup d’argent, et nombre d’agriculteurs se retrouvent endettés jusqu’au cou, voire jusqu’au désespoir.

Comment dites-vous ? Je n’y connais rien ? Vous avez mille fois raison, je ne suis ni agriculteur, ni ingénieur agronome, ni lié de quelque façon que ce soit à la chaîne de production alimentaire, si ce n’est à sa toute dernière extrémité, en tant que consommateur. Mais ces paysages de champs à perte de vue, dénués de toute biodiversité, me chagrinent, et je regrette les champs peuplés d’oiseaux, de mulots et de tous ces petits animaux qui contribuent à la vie des champs et des cultures, et qui souvent trouvent refuge dans les haies et les bocages en bordure des cultures. Car bien entendu, il n’y a pas que les mésanges pour participer à la vie saine d’un champ. Mais vous avez raison : globalement, je suis un ignare en la matière.

Reste le théorème de la mésange auquel il manque une démonstration scientifique, rigoureuse, et dont l’énoncé pourrait être amélioré. Mais tel quel, il me suffit pour croire qu’il y a peut-être quelque chose à repenser dans l’exploitation agricole du terrain.